【町おこし企画第一弾・水戸で梅干しつくり体験】天日干し編に参加して気づいた水戸の魅力

8月20日に茨城県水戸市で「町おこし企画第一弾 吉久保酒造に教わる梅干し体験」のイベントを実施しました。前回7月1日に漬けた梅を干す工程の体験です。参加したLIKESメンバーのERIさんが、当日の様子を紹介してくれます。梅干し体験や水戸の地域活性化について話し合いをしたことを通しての気づきもあったようです。全3回に分けて行っているイベントも次回がラスト! 次回はついに梅干しが完成します。来年3月頃の開催をと予定していますのでお楽しみに。

目次

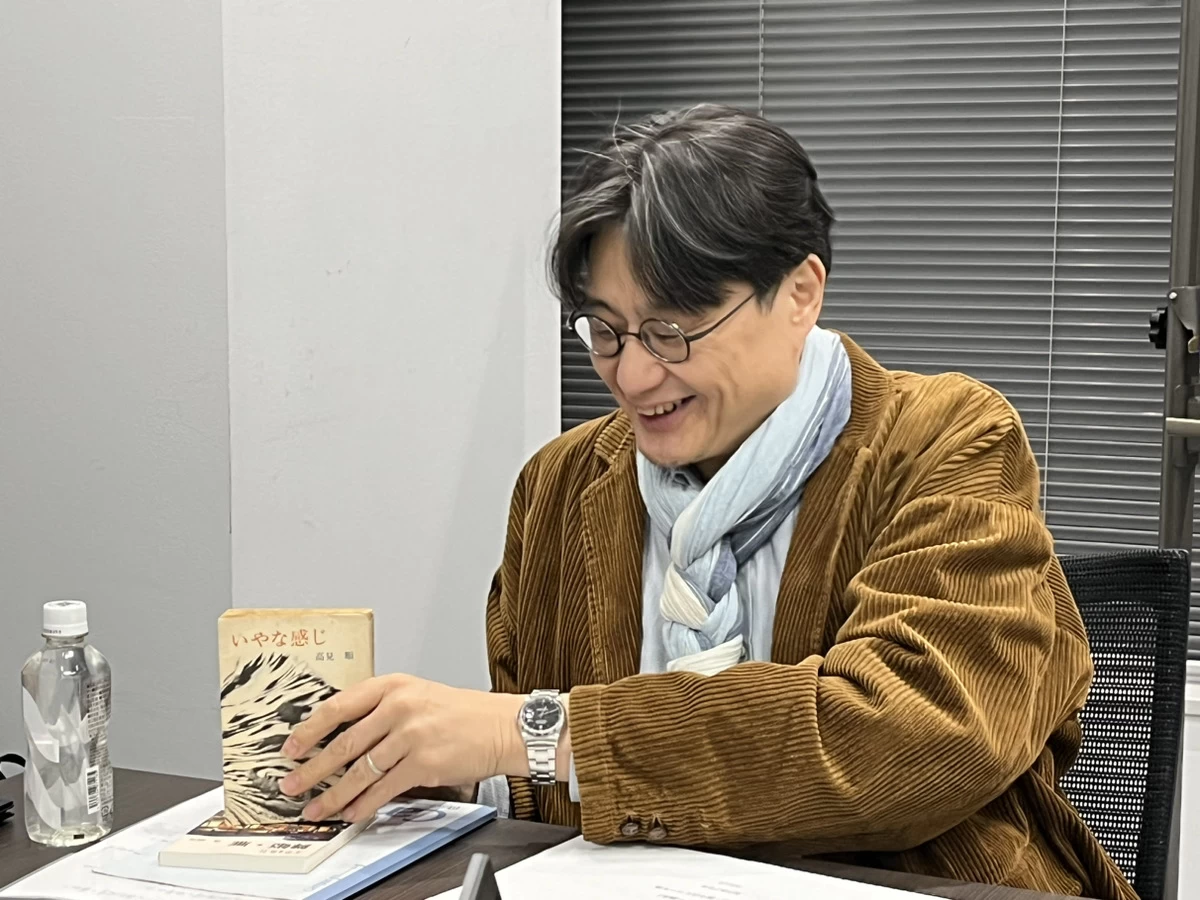

◆この記事を書いたメンバー

ERIさん(1期生)

埼玉在住。 おいしいものとお酒好き。 写真をたくさん撮るひとり旅にも出かけたい。 旅をきっかけに色んな人と交流したいです。

梅漬け体験のリベンジ

旅色LIKESが開催する町おこし企画。第一弾は、水戸の吉久保酒造さんに全3回に分けて教わる梅干し・梅酒作り体験です。初回は平日の開催で予定が合わなかったのですが、今回は土曜日の11時集合。また「ちょっと遠いな……」と躊躇していたのですが、前回の様子を記事で読んで行ってみよう! と思い参加してきました。

イベントの中で梅酒が試飲できるというので電車で行こうか悩んだのですが、水戸まで2時間弱かかり特急料金もちょっと高い……。せっかく行くなら帰りに寄ってみたい場所もあるし車で行ってきました。9時に家を出て北関東自動車道を突っ走り、10時半過ぎには到着。

会場は前回と同じ「水戸 門のまえ」

途中迷いながらもGoogleさんを頼りに、偕楽園東口にある「水戸 門のまえ」の2階に向かうと編集部のみなさんと、吉久保酒造の松沢さんがすでにスタンバイしていました。

今回の作業は梅の天日干し

さっそく作業開始。今回は、7月のイベントで仕込んだ梅を天日干しする作業です。樽3つ分あります。

開けてみるとだいぶ梅干しっぽくになって、梅の香りが部屋中に広がりました。とても柔らかくてすぐに潰れてしまうので、手で優しくすくい上げるようにして竹のザルに広げていきます。

広げ方にも性格が出ていました(笑)。ひとつひとつ丁寧に並べていくひともいれば、適当に並べていくひとも。さて、私はどちらでしょう。

梅と一緒に漬けていた紫蘇も梅と同じように竹のザルに広げていきます。このまま干すと「ゆかり」になるそうです。あ、「ゆかり」ってこうやってできるんだ。新しい発見でした。

作業を続けること3時間。全ての梅を干し終えることができました。イベントの途中には雨が降り、慌てて梅干しを室内へ移動させることも。この後三日三晩干さなければならないそうですが天候によって作業が発生することもあるので大変です。お日様のありがたみを感じました。干した梅はその後、熟成させていきます。昔は壺に入れて熟成させたそうですが、今はジップロックでできてしまいます。

私がイベント会場についた頃、すでにベランダには干して3日目の偕楽園の梅がありました。偕楽園の梅は、今年受粉してくれるミツバチが少なかった影響で例年よりも梅の収穫が少なかったそうです。んー……自然の摂理。松沢さんが干した梅を食べさせてくれました。熟成されていないので果実の風味と食感が残るフレッシュな酸味がとてもおいしかったです。

誰かにおいしいって伝えたくなる天ぷら定食

作業後はランチタイム。会場の1階にある「水戸 門のまえ」のレストランで天ぷら定食を食べました。揚げたてがおいしいのはもちろんですが、野菜と魚介のそれぞれの素材を活かした揚げ加減はまさに職人技! 衣はサクサクで、周りの人に紹介したくなる味です。さらに、私はお米のおいしさにも感動しました! 炊き方にもポイントがあるのだと思いますが、全体的に小粒ですがしっかりお米が立っています。あまりのおいしさにどこのお米なのか松沢さんに伺うと、地元の契約農家さんに作ってもらっているオリジナル米だと分かりました。今後は、吉久保酒造がつくるお酒の原料であるお米も地元産にして、地産地消のお酒の開発も検討しているそうです。

前回仕込んだ梅酒と日本一に輝いた吉久保酒造の偕楽園の梅を使った梅酒の試飲もしました。。しかし残念ながら私は運転があるので、梅ジャムソーダを。夏にぴったりのさわやかな味でとてもおいしかったです。

水戸の地域活性化について考える

今回は梅漬け体験のほかに、水戸の地域活性化について松沢さんと話し合う時間がありました。「水戸といえばどんなイメージ?」と聞かれると「納豆」か「水戸黄門」がでてきます。水戸の地域性や特産など、いろいろなお話を聞くことができましたが、正直いうと「梅」のイメージはありません。聞けば常磐水戸藩第九代藩主の徳川斉昭が、戦や飢饉の際に保存食になる梅干しを作り、その後名物になったと言われています。水戸では有名なお話のようですが、このお話が浸透していないことに松沢さんは驚いている様子でした。

偕楽園に実際に行ったら徳川斉昭への見方が変わった

最後に偕楽園を正門から散策させてもらいました。偕楽園は、陰と陽の教えからも出来ていて正門から入るとまさにそこは「陰」。

竹や杉に囲まれたこの場所は空気が澄んで涼しく感じられる素敵な空間です。

敷地内にある徳川斉昭が暮らした「好文亭(こうぶんてい)」に入ります。日本の四季を表すそれぞれのお部屋があり、襖絵が素晴らしいです。

2階は「陽」の世界です。徳川斉昭といえば諡号を「烈公」と呼ばれ、荒々しく厳しい性格だったそう。2021年に放送されたNHK大河ドラマ『青天を衝け』では竹中直人さんが演じていて、怖い人だなと感じていました。しかし好文亭はとても芸術的で、「偕楽園」という名前に“みんなで楽しめる場”という意味も込められていて、民を愛し土地を愛していた方なのだなあと意識が変わりました。烈公と言われた徳川斉昭も本当は素敵な場所をみんなで楽しもうよ! という気持ちがあったんじゃないかな……なんて勝手な想像をしてしまいました。

まとめ

帰り道に「磯前神社」で波が鳥居にパシャーンとあたる様子や夕陽が撮りたいなと思いましたが、天気が悪く、海は荒れ気味……。松沢さんが教えてくれた名物干しいもにちなんで「欲しいものが手に入る」ご利益がある「ほしいも神社」も気になるのでまた水戸の旅リベンジしたいです。10月の例大祭は泊まりでくるのもいいですね!

帰ってからは、水戸の思い出を振り返りながらお土産の納豆チョコレートをつまみに梅酒「一品」を飲みました。

旅色LIKESのイベントでは、行ったことのない場所に行く機会や体験ができ地元の人のお話が聞けたりして楽しいです。聞かなければ分からなかったことや行ってみないと気づかない発見がありました。また、イベントをきっかけに自分でも梅干しを作ってみたくなりました。極めてみたいな……。

次回のイベントも楽しみです。