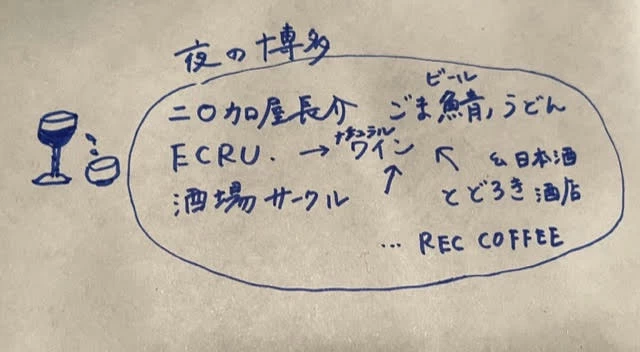

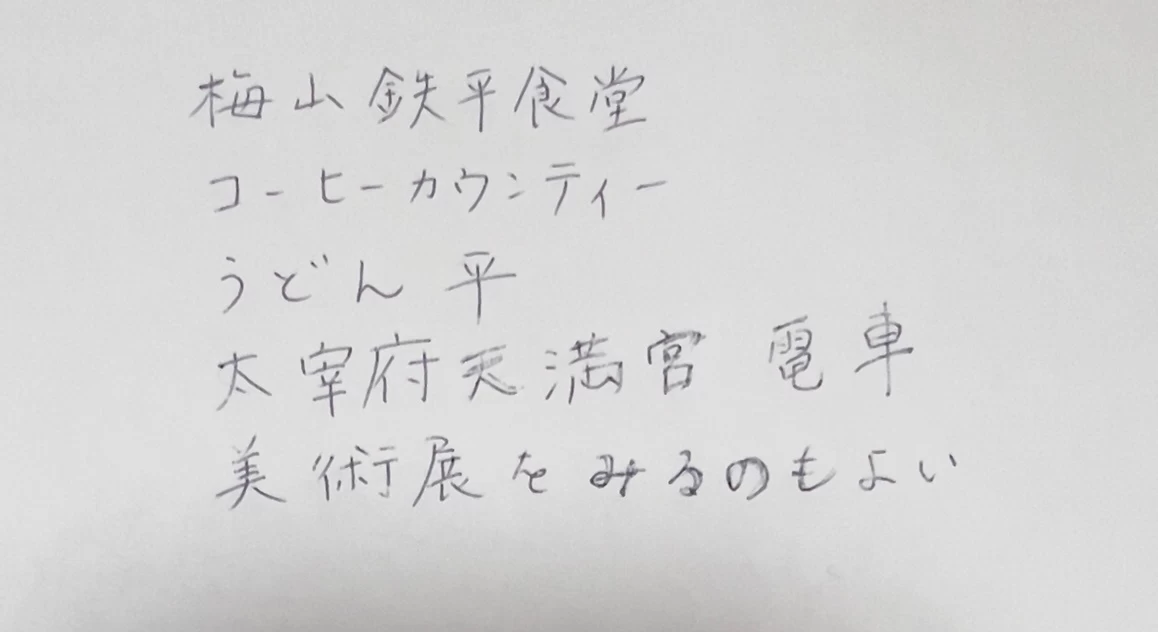

高橋久美子の旅のメモ帳vol.10「愛媛、道後温泉の旅」

作家・作詞家として活躍し、現在愛媛と東京の二拠点生活をされている高橋久美子さん。今回は夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台でもある愛媛県・道後温泉を、旅人目線で綴ります。

文・写真/高橋久美子

愛媛出身ではあるが、実家が香川県よりなので、こどもの頃から、松山へ遊びに行くというと夏休みの家族旅行などの特別なときだけで、遠い存在だったのだ。

道後の商店街、「道後」の文字がかっこいい。

最近愛媛と東京を行ったり来たりの二拠点生活をするようになった。高松空港でもいいのだが、松山は空港から市内が近いので、松山空港を利用することが多い。JR松山駅まで移動し特急列車を乗り継いで実家に帰るが、せっかくなので松山のホテルで一泊してみようとなる。わざわざ地元に泊まる面白さ。改めて松山にはまっている今日このごろなのだ。学生の頃は、買い物を楽しめる「大街道」を散策することが多かったけれど、今回は、観光地でもある道後エリアを中心にご紹介します。

ときどき、蒸気機関車風の「坊ちゃん列車」も 運行されます!

大人になってからの松山の楽しみ方としては、まずは名湯、道後温泉である。そして、何はなくても乗りたいのが松山の風景には欠かせない路面電車だ。キュイーンギリギリギリ〜と音をたてながら、走った方が速いのでないかという速度で、のんびり終点の「道後」へ向かうところから旅がはじまる。湯に入る心構えができていく。

地方都市だと車は必需品と言われるが、松山はコンパクトシティーで、この路面電車に乗ってしまえば観光には事足りる。のんびりした街だねと言われる所以はこの電車からきているんだなと思う。県庁前あたりへ差し掛かると、立派なお堀が張り巡らされ、山頂にそびえ立つ松山城が見える。「大街道」で下車し、ロープウェイやリフトで山の上まで行くというのも城好きの私としては、外せない。

「味倉」のあなご天丼、たまらない美味しさ。

終点の道後に到着し、石畳の温泉街をぶらぶら歩いてみる。お腹が空いていたら、アーケード街に入ってすぐにある「味倉」で穴子丼を食べる。大きな穴子の天ぷらがニつも載っていて、海が意外と近い街なのだと知る。

気の向くままに、温泉街を物見遊山といきましょう。松山名物というと夏目漱石の『坊っちゃん』にも登場する坊っちゃん団子、それからタルトがある。タルトというと洋菓子のタルトを思い浮かべる人が多いと思うが、このタルトは、ロールケーキ状になっていて中身はあんこオンリーである。

「一六本舗」、「ハタダ」、などメーカーも様々で、各社、甲乙つけがたい美味しさなのだけれど、本場松山へ足を伸ばすなら是非「六時屋」のタルトをご賞味あれ。普段なら持ち帰りがメインだが、道後には路面喫茶があって、抹茶セットでタルトをいただくことができる。卵の味がしっかり出たロール生地、北海道産のお豆をじっくり炊き上げたあんこは絶品で、旅で疲れた体を癒してくれる。

路地裏には、おじいさんのやっている昔懐かしい射的がある。温泉街ならではの遊び場だ。お客さんはもっぱら大人たち。てっぽうの先にコルクを詰め込んで、キューピーちゃんに狙いを定めて、パーン! 「はずれ、残念〜」「あー。もう一回!」。お菓子の入ったケースから駄菓子をもらって出てくることもあれば、三等をあてたこともあった。

愛媛の焼き物「砥部焼」がずらりと並ぶ陶磁器屋さんに入って、豆皿なんかを買ってみるのもいい。砥部焼の街、砥部町へも行きたいが車がないとなかなか行けないので、こういうところで旅行の思い出に一枚小さめの皿を買って帰るのも好きだ。砥部焼は陶器でなく白地の磁器に紺色と朱色で絵付けするというのがベーシックで、割れにくく生活に馴染む美しさがある。どっしりした形の茶碗など、砥部焼ならではの食器を見つけるも、どれにするか迷ってまた温泉の後に来ようということになる。

大竹伸朗さんの作品に包まれた道後温泉。

いよいよ、一番奥の湯場エリアに入る。道後温泉本館へ行ったことのない方は、まずは、明治時代に建てられた国内最古の温泉を堪能してください。湿気の多い温泉場を100年以上木造のまま維持し、最近は海外からのお客さんもよく見かけていた。

現在は2024年まで改築中で、湯には入れるが、外観は大竹伸朗さんの美術作品「熱景/NETSU-KEI」にすっぽりと覆われている。先日行ってみて、「うわー、これは想像以上にいい!」と唸ってしまった。大竹さんの絵から湧き上がる熱と、湯の地熱が見事に合わさって、別の場所に瞬間移動したみたい。こんな道後もいいなあと思った。

じゃこ天とビールでいっぱい! 目の前には温泉。

道後の湯は、足を怪我した白鷺を癒やしたという伝説が古事記に残っており、聖徳太子も訪れた(これは法隆寺の資料に書かれていた)とか。単純泉ながら、とろりとした肌触りで、水深があるので中には座れずに、みんな縁に腰掛けているのもならではの光景だ。

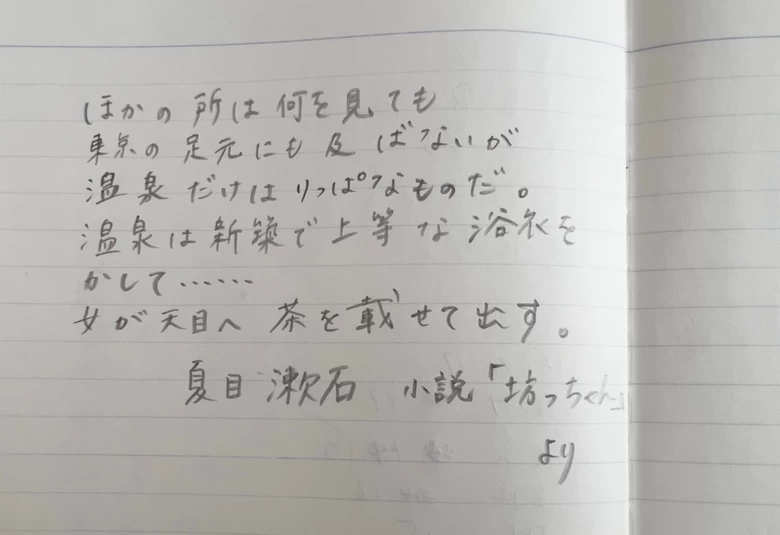

お風呂上がりに道後ビールを飲もうと歩いていると、近くのホテルに夏目漱石の『坊っちゃん』の一節が展示されているのを発見して、メモをとる。けなしながら褒めるという漱石のツンデレぶりよ。そうそう、『坊っちゃん』を読んだ小学生のとき、なんてひどい小説だ、愛媛をこけおろしているじゃないか! と驚いた。この小説は漱石が松山で教師をしていたときの体験を元に書かれた作品だが、田舎田舎と散々馬鹿にされる物語の中で夏目漱石が唯一褒めたのが、道後温泉と温泉で販売される団子だった。その団子にあやかって大正時代に作られたのが松山銘菓の「坊っちゃん団子」である。『坊っちゃん』は愛媛っ子たちには少々複雑な気持ちになる作品なのだ。

風呂上がりの団子……ではなく、道後ビールをいっぱい。ぷはー。最高という声しか出ない。すぐ近くに生をテイクアウトできる居酒屋と、一枚物のじゃこ天を売っている露店があるので、温泉の斜向かいの広場で至福のときを過ごすのが私の定番コースとなっている。

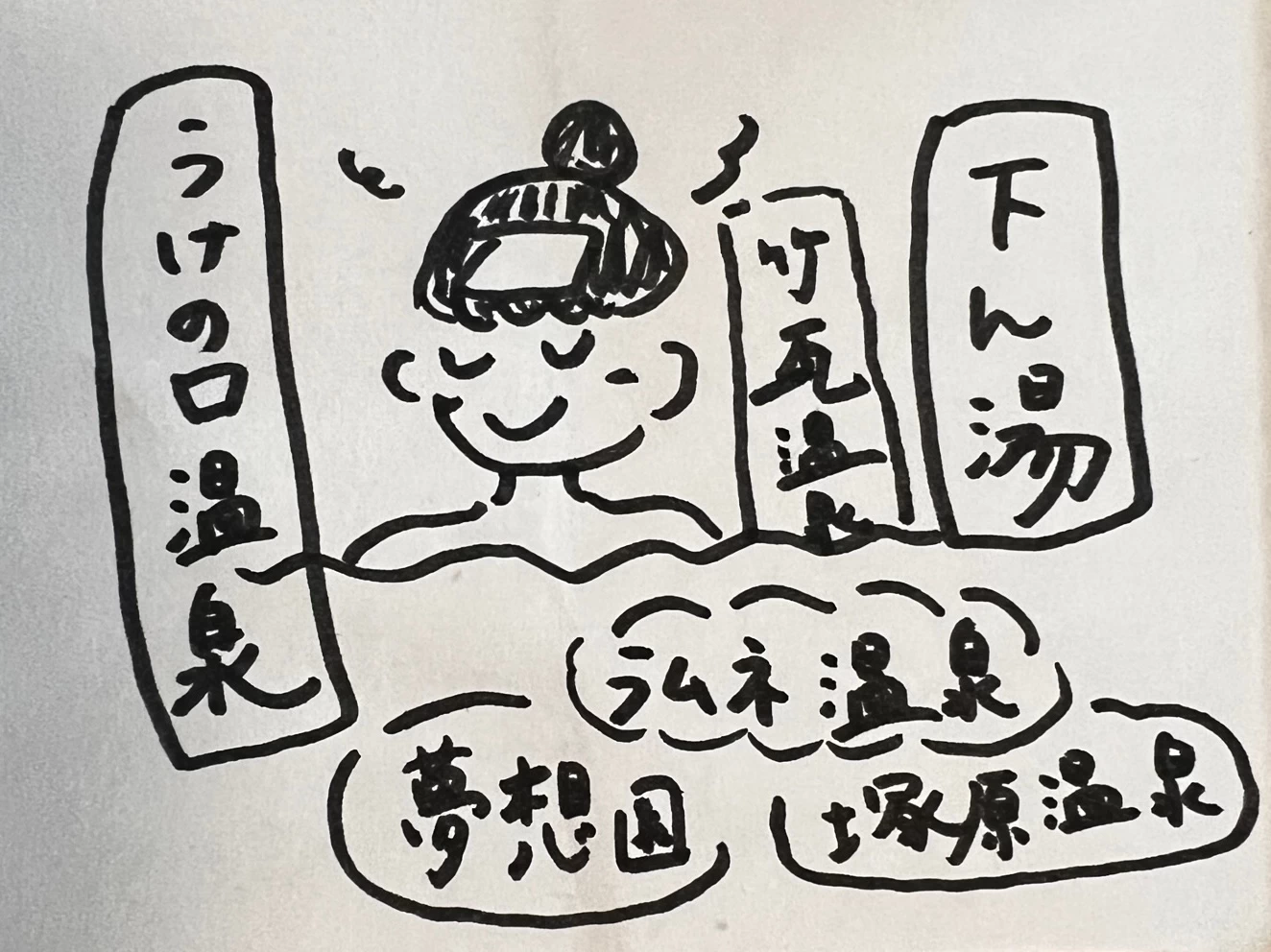

ちなみに、地元民はすぐ近くにある「椿の湯」に入る方が多いそうだ。毎回道後温泉本館に直行している方は是非こちらの味のある大衆温泉でよりローカル感を味わってみてほしい。すぐそばには「飛鳥乃温泉(あすかのゆ)」という飛鳥時代をイメージしてつくられた新しい温泉もできていて、本館と同じく上階で外を眺めながらお茶やお菓子をいただくことができる。この温泉は、時間がきたらお風呂の壁面にプロジェクションマッピングで絵が投影されるという新しい試みもされていて、これはこれでいいではないかと思った。「道後オンセナート」というアートプロジェクトで道後の街と芸術がコラボしている時期もあったり、新旧様々な魅力が合わさって進化し続けていく街だなと感じる。

学生の頃は、松山というと買い物をしに行く街だったが、温泉が染みる年齢になってきた。行楽シーズン、是非道後へおこしやす!