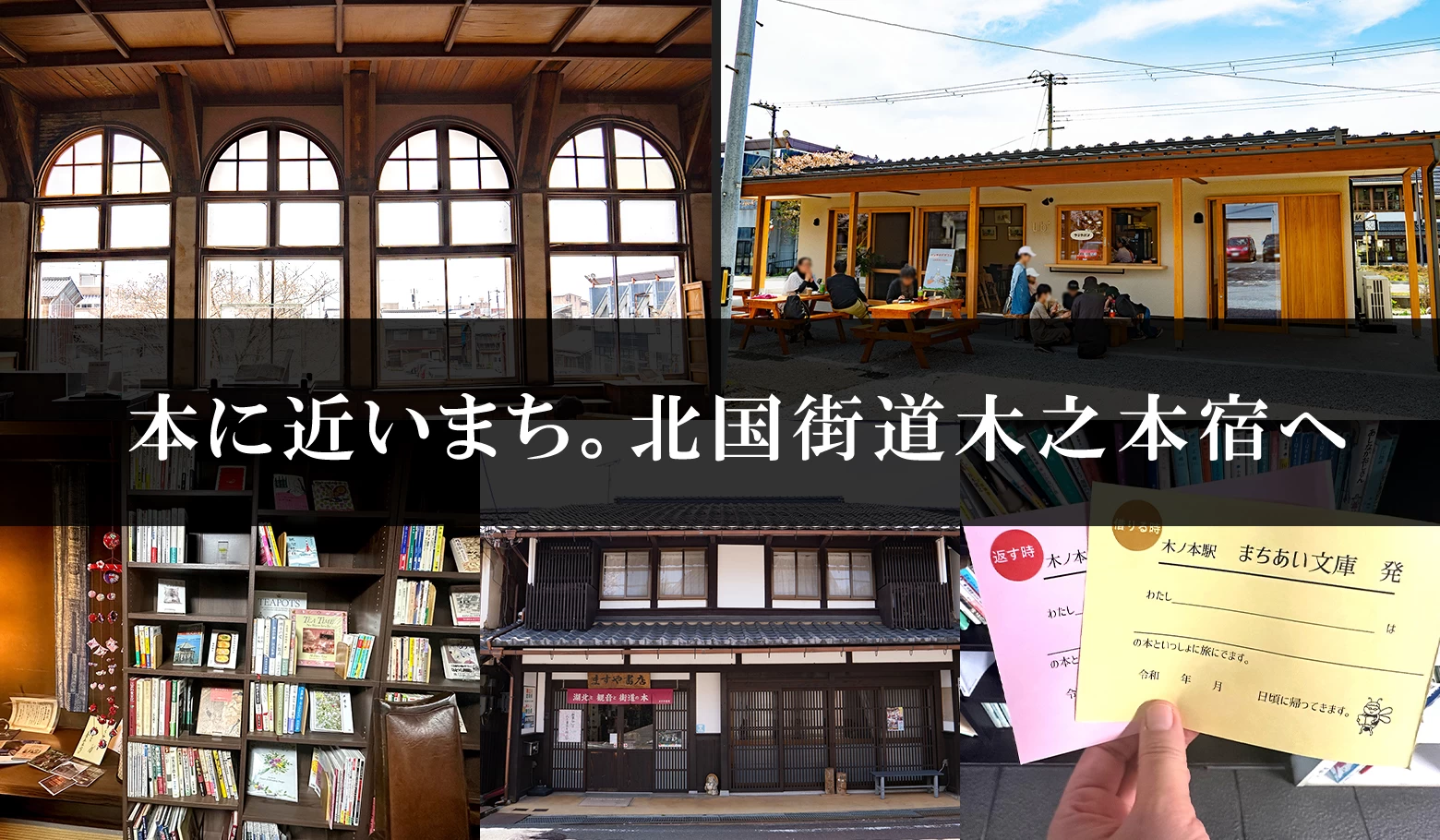

【倉方俊輔の建築旅】静岡県御殿場市で自然と建築が融合する創造の旅へ

建築史家の倉方俊輔さんが案内する、建築をきっかけにその街を新しい視点で見つめる「建築旅」連載。今回巡るのは、富士山を仰ぎ見る街、静岡県御殿場市から神奈川県箱根町にかけた創造的な建築たち。建築と自然が調和し、集う人々の心地よさに寄り添った空間に注目です。

文・写真/倉方俊輔

目次

伝統と住みやすさが共存する「東山旧岸邸」(1969)/吉田五十八

東京から気分を変えるにふさわしい、行き来しやすい景勝地、御殿場は古くから多くの人々に愛されてきました。1957年から60年にかけて首相を務めた岸信介もその一人。1969年に御殿場市東山に建設した自邸が、現在一般公開されている「東山旧岸邸」です。

岸は5000平方メートルを越える広大な敷地に建つ自邸の設計を、近代数寄屋の名手として知られる建築家・吉田五十八に託しました。

芥川賞・直木賞の選考会の会場としても用いられる、東京を代表する料亭「新喜楽」は吉田五十八の設計です。関東の初詣名所としてお馴染みの「成田山新勝寺本堂」、上野公園の中にある「日本芸術院会館」、政治家の邸宅としては神奈川県・大磯の吉田茂邸も手がけるなど、幅広い作品で知られます。

では、東山旧岸邸を訪れましょう。玄関は意外と質素です。隣に広い玄関ホールがあります。竹を天井に使った数寄屋風のつくりに、アルミなどの近代的な素材も組み合わせて、明るい印象。備えられた椅子とテーブルで話をしていても、気持ちよさそうです。

その先に居間があります。この家で最も大きな部屋です。隅のガラス越しに庭がよく見えます。そして、このアルミサッシと雨戸は、両側にすべて引き込めるようになっているのです。建物の外と中の空間が一つにつながり、あとは雪見障子で微調整。伝統を活かしながら、伝統に囚われない、近代の技術とデザインを活かした吉田五十八らしいつくりです。

食堂

ゆっくりとくつろいだ後は、隣の食堂に移りましょう。会食ができる広さのこの部屋にも、建具を全部引き込める仕組みが使われています。外に広がる緑が、何よりのインテリアデザインなのです。そこに気品を加えているのが、金色に輝く蒔絵装飾。工芸家の縣治朗(あがたじろう)によるもので、同様の作品が吉田五十八の設計による「リーガロイヤルホテル大阪」の大空間も彩っています。

東山旧岸邸には、他にも印象に残る場面が多くあります。2つの部屋が続いている1階の和室は、通常であれば部屋の間にあるばずの欄間(らんま※)が見当たりません。伸びやかな天井に、照明も組み込まれています。こうした工夫によって、畳、障子、襖といった受け継がれてきた要素を、すっきりとした抽象的なものに見せているのです。

近代的な生活のよさと和風の心地よさ、どちらも求める人々の望みに応える設計の力で、吉田五十八は仕事の幅を広げていきました。東山旧岸邸は、人を招くことの多い政治家が、自然とともに生活したいと構えた館です。その願いを、建築家が形にしたことが分かります。

※欄間:天井と鴨居の間に設けられる開口部。通風や採光のため透かし彫りの彫刻や障子などがはめ込まれていることが多い。

◆東山旧岸邸

住所:静岡県御殿場市東山1082-1

電話:0550-83-0747

手づくりのよさを体感する「とらや工房」(2007)/内藤廣

内藤廣氏が「とらや工房」を設計する際、隣にある東山旧岸邸を意識しなかったはずはありません。けれど、現代の日本を代表する建築家の内藤氏は、これまでにある和風を継承するのではなく、景観の中に憩いの場をつくり出すような形を選びました。

すでにある池や木々、散策路のありようを読み取って、ゆったりとカーブした建物が据えられました。厨房、販売所、テラス席、喫茶席が連続する形でもあります。季節の素材を生かした、とらや工房だけのお菓子が手づくりされる光景を、ガラス越しに眺めることができます。

弧を描いた長い軒が、繊細な木材の間から光を落として、建物の外と中とをつないでいます。見た目にも軽やかなのは、細くて丈夫な鉄の柱で支えられているから。黒い柱は十字型の断面になっていて、空間に凛とした風情を与えています。

喫茶席

テラス席も喫茶席も、屋根を支える木の梁が、そのまま天井に見えます。堅苦しさがなく、自然に溶け込みます。しかし、こちらも構成を吟味し、細部まで整えられていることに気づかされます。

場所や材料といった素材のよさを生かした丁寧な仕事が、内藤氏の持ち味です。それが「『おいしい和菓子』を気負いなく、ありのままに」という、とらや工房の想いと重なり合っています。どちらも背後に時間の修練があるから、訪問者は時を忘れてくつろげるのです。

◆とらや工房

住所:静岡県御殿場市東山1022-1

電話:0550-81-2233

自然と建築による演出に驚く「ポーラ美術館」(2002)/安田幸一

「とらや工房」から車で約20分、神奈川県の箱根町に足を延ばすと「ポーラ美術館」にたどり着きます。開館20周年を迎えた美術館の建築体験は、今なお新鮮です。美術館の建物は、国立公園の中に位置するため、自然の改変を極力少なくするよう、日建設計で設計を担当した安田幸一氏らは考えました。

エントランス

その結果として、上から見ると全体が大きな真円で、それがすり鉢状に埋まっているという、建築の歴史の中でも珍しい、とても幾何学的な形ができあがりました。ただし、建物全体の外観は、地中にあるので見えません。その代わりにあるのは、建物の地下にいるとは思えない経験です。

ガラスの屋根が続く最初のアプローチから、私たちの気分は、通常の建物の大きさではなく、雄大な自然のスケールに合ったものに変わります。エスカレーターで下るにつれ、木々の見え方が変化します。建築を通じて、自然はまた新たな表情を見せるのです。

展示室の入り口は吹き抜けに面してとられています。はるか頭上のガラスの屋根から自然の光が注ぎます。自分が何階にいるのか、もはや意識されないでしょう。

それでも、展示室に入った時、それまでに経験してきたシーンのおかげで、アートと向き合う気持ちになっていることに気づくはず。自然の中を行く道中の時間があり、その中に建築体験があって、心は二重に日常とは違うものに更新されるのです。

◆ポーラ美術館

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

電話:0460-84-2111

開館時間:9:00~17:00 ※入館は16:30まで

おわりに

自然に気づき、自分に気づく。時代や建物の種類を超えて創造的な建築には、そんな働きがありそうです。富士山をはじめとした雄大な自然に満ちた御殿場エリアで、また気分を新たにしてみてください。