【3講連続企画最終回】水戸の梅漬け体験を通してお酒と茨城の魅力を知った

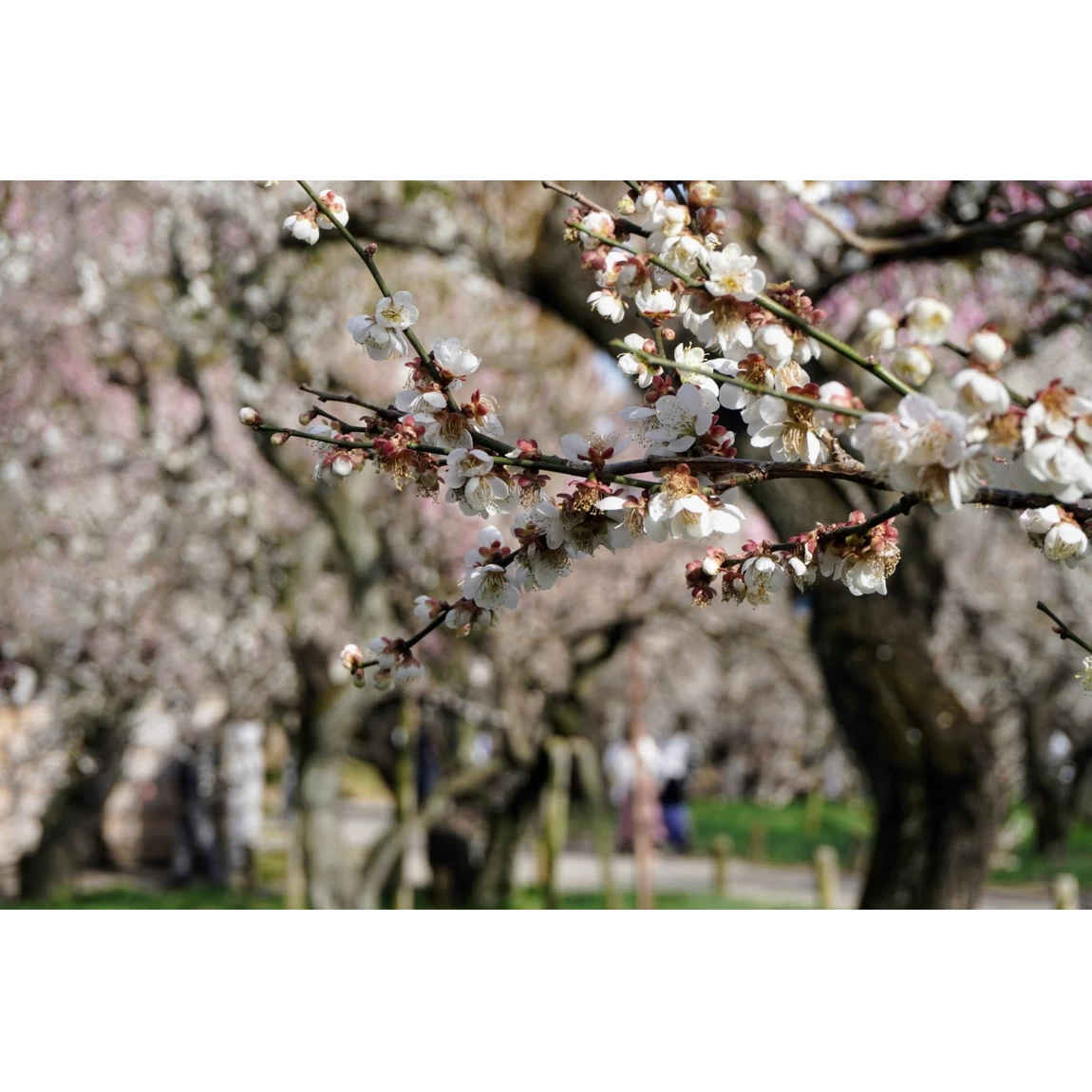

いろんなことに興味津々な旅色LIKESライターのERIが旅や旅色LIKESのイベントでの体験や学びをレポートします。3講連続で行った「町おこし企画 水戸の梅を広めたい! 吉久保酒造に学ぶ梅漬け体験」も3月11日に最終回を迎えました。漬けた梅干しの出来上がりにわくわくしながら水戸へ。今回は吉久保酒蔵の酒蔵見学や日本酒の試飲、社長の吉久保さんと旅色酒旅プランナーの岩瀬大二さんとのトークセッションも楽しめる盛りだくさんのイベントでした。さらに、偕楽園では梅まつりが開催。満開の梅園で春を満喫してきました。

目次

特急ひたちに乗って、初めての水戸駅

前回、自家用車で参加したのですが、今回は日本酒の試飲ができるということで、上野から特急ひたちに乗って水戸へ向かいました。ひたちに乗るのも、水戸駅で降りるのも初めてで、胸が高鳴ります。鉄道旅ライター・なおさんに水戸のひとつ前の「偕楽園駅」は、梅の咲く時期の土曜日と休日のみに下り方面にしか停車しない、めずらしい駅だと教えてもらいました。なおさんは水戸に来る前に一度降りてきたそう、さすが!

酒蔵見学でこだわりの酒造りを知る

吉久保酒蔵へ向かうと、スタッフの萩野さんが待っていました。

吉久保酒造がある下市(しもいち)エリアは、湿地帯で水のよくないエリアといわれていました。そこで徳川光圀(=水戸黄門)は、徳川家の茶の湯に使われている “笠原水源”を開放して水道を造り、飲料水としました。超軟水を仕込み水として使っていて、元々米問屋を営んでいた先代が、いい米といい水があるからと1970年に酒蔵に転業。現社長の吉久保博之さんは12代目になります。酒蔵には井戸のあるところが多いですが、吉久保さんは、毎朝水源まで水汲みに行くのだそう。今でも精米施設も完備していて、米の特性に合わせて精米歩合を調節できるのも、酒造りにおけるこだわりなのだと感じました。ちなみに削られた米粉は、おせんべい屋さんや菓子工場などに出荷しているそうで、地球にやさしい取り組みもされています。

酒蔵に入った瞬間、酔いそうなくらいの日本酒の香りがします。まずは精米し普段食べる米の半分くらいになるまで磨きあげ、洗米した後、2階にある麹室で、種麹をかけて発酵させます。酒の味を左右するといわれる重要な作業です。社長の「いつでも、だれにでもおいしいお酒を飲んでほしい」という思いから職人の勘に頼るなどはせず、科学的に計算されて作られています。そしてできた麹は、乾燥させてから次の工程へ。乾燥させているお米を食べさせてもらうと、ポン菓子のように軽くふんわりと甘さを感じました。

発酵タンクの上部へ移動すると、もろみの発酵具合が見ることができます。酒蔵見学は別の場所でしたことありますが、この場所を見られたのは初めて。大谷石(おおやいし)で作られている蔵は季節を通して一定の温度を保ちやすく酒造りに適しているそうです。趣のあるこの場所で社長と岩瀬さんとで生配信ライブをしたこともあったそうです。素敵ですね。

タンクを覗くとブクブクと発酵が進んでいる様子がよく分かります。タンク脇にある穴から「勇気のある人は匂ってみて」といわれましたが、落ちたら命はない……と聞いて私は遠慮してしまいました。チャレンジャーに聞いてみるとかなりきつい匂いだそうです。

吉久保酒造の代表的な4種類を飲み比べ

見学を終えたら、おまちかねの試飲です。限定1,000本の水戸産山田錦を使った春の限定酒「一品 桜の花が咲くころに 大吟醸無濾過生原酒」と「純米吟醸一品 無濾過生原酒」、「一品純米酒生酒 しぼりたて」と梅酒品評会で金賞受賞の「水戸梅酒一品」の4種類をいただけました。試飲にしてはグラスが大きくて、晩酌のかかせない私にはとてもうれしい!

今回、酒旅プランナーの岩瀬さんがゲストとして参加してくれていて「お酒を味わいながらシチュエーションや、どんな食材を食べたくなるか思い浮かべてみて」と声掛けされました。食レポ苦手な私はお酒の味をうまく伝えられないのですが、「純米吟醸一品 無濾過生原酒」は「あん肝に合いそう! 」や「一品 桜の花が咲くころに 大吟醸無濾過生原酒」は、「名前の通りお花見しながら飲みたくなる爽やかなお酒だな」なんてそれぞれの個性に気づくことができました。食事に合わせて選びたいです。

みんなで作った梅干しと、梅酒ができあがりました。

満開で華やぐ偕楽園の梅まつりに来ている観光客で吉久保酒造が運営する「水戸 門のまえ」は、食事したりお土産を買ったりとごった返していました。まつりに出店していた社長もあまりの盛況ぶりに忙しそう……。

去年7月からLIKESメンバーが作業してきた梅酒と梅干しとご対面! 梅干しの樽を覗くと、立派な梅干しが。味は昔ながらの素朴な味で私の好きなタイプ。これぞいい塩梅! ゆかりもしっかりできていました。すり鉢で粉末にして少し食べてみると、市販のものよりもしその風味が豊かに感じられます。ご飯が食べたい(笑)。

梅酒用の日本酒とホワイトリカーで漬けられた梅酒も、すっきり飲みやすくておいしい。わたしは天日干しから参加でしたが、仕込みの段階から参加してたらまたひとしおだろうなあ、とちょっと後悔。今年は自宅でも挑戦してみようかな。

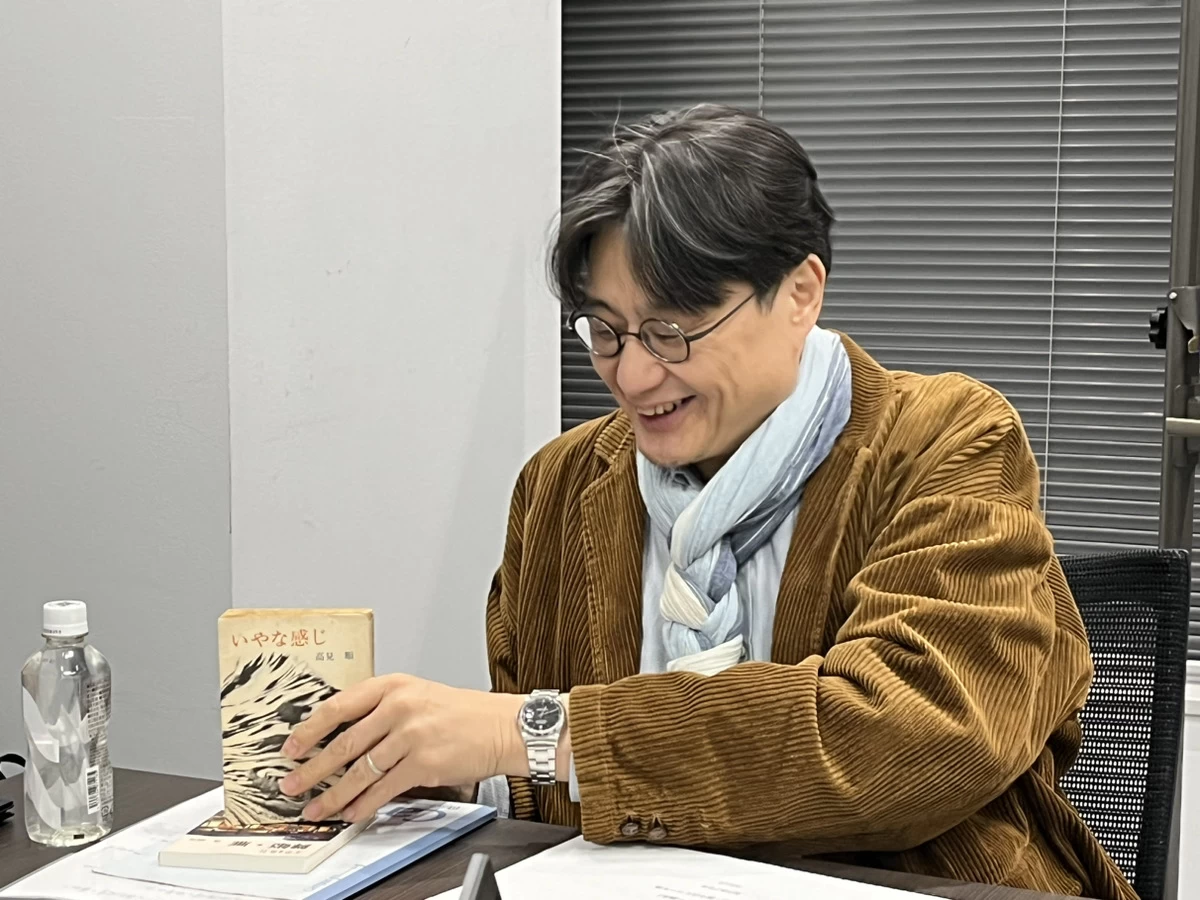

吉久保酒造12代目社長・吉久保博之さんの水戸、そして酒造りへの思い

イベント後に、「SABA'de'SHU」をいただきました。茨城県が日本一の水揚げ量を誇るサバをおいしく食べてもらいたいと作ったお酒です。そのまま飲んでももちろんおいしいのですが、酸度やアミノ酸を科学的に分析してサバに合うように作られていて、サバと一緒に食べることでうまみが倍増し、全然違う味わいのお酒になります。社長は伝統を大切にしつつもチャレンジを続けており、海外への発信も行っています。優しそうな見た目とは裏腹でエネルギッシュで、バイタリティ溢れ、これからの水戸を引っ張って行かれる方だと感じました。岩瀬さんは、表現力が豊かで、歴史を織り交ぜたお話がおもしろく、お二人と話していると水戸が好きで、吉久保酒造が好きなのだということが伝わってきます。今回の梅漬け体験を通して、おいしいお酒があることや情熱的で地元愛が深い人たちがいることを知りました。こんなに 素敵な人たちがいる水戸にはまだまだ魅力があるんだろうな。水戸駅には「いばらき地酒バー」があり、吉久保酒造のお酒と茨城県内の日本酒も楽しめるので、特急ひたちに乗ってまた水戸に来て、茨城をぐるっと巡ってみようと思います。